臺師大X双融域論壇 #文化轉譯力

從概念培育到成果落地:光影走廊教學經驗

講者:蘇瑤華 臺師大美術學系副教授

講座日期:2024.09.27科技如何驅動文化藝術的創新?如何利用現代技術於美術館的展演與展示,將「傳統藝術作品」轉譯成當代觀眾能夠理解的形式?

本場分享以師大美術館為例,探討如何保有藝術歷史價值,同時結合創新的技術,讓藝術在現代社會中獲得更廣泛的關注與共鳴。臺師大結合典藏資源與課程創新,整合跨領域力量,讓美術館成為一個創新、突破的場域。

師大美術館的歷史背景與挑戰

師大自戰後以來,承載著來自校友、師長及學校的期望,師大美術館收藏近數千件藝術作品,其中包含不少知名校友、師長的創作,要如何令這些藝術作品與當代社會產生連結,是眾人十分關注的挑戰與議題。許多藝術品較著重於傳統觀賞性質,而現代觀眾的注意力集中時間極短(平均不超過30秒!);面對這樣的情況,策展人需要重新思考展覽的形式,有別於以往觀眾的觀賞習慣,讓作品與現代觀眾產生深刻的連結。

跨學科合作與實驗室的建設

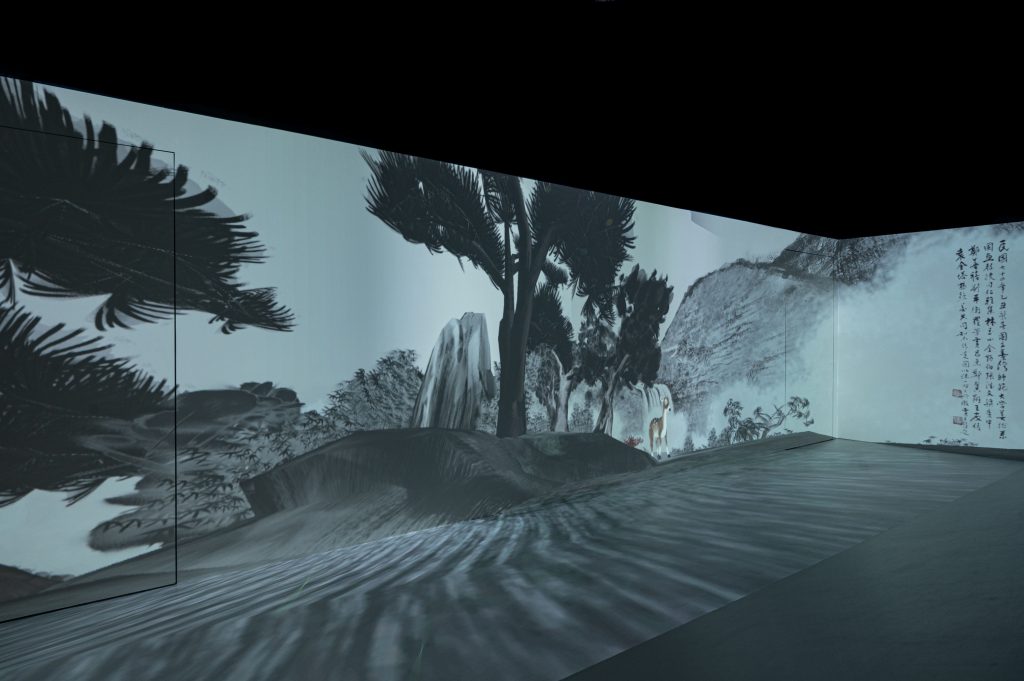

面對這些挑戰,師大美術館選擇建立一個實驗場域「光影走廊」,這不僅是藝術創作的場所,更是教育與創新交匯的空間。這個實驗室旨在融合不同領域的專業,從藝術、設計到科技,通過課程和實驗創作來探索——如何將傳統藝術作品轉譯為當代觀賞模式?這樣的合作不侷限於美術學院,更積極尋求科技大學及其他學院的支持,強調跨學院、跨領域合作的重要性。

黑客松啟動學習的創意陪伴與展示

為了讓學生的創意能夠得到實踐,師大美術館舉辦了黑客松活動,邀請來自全國各大院校的學生參與,近一步推動傳統藝術資產與現代科技的結合。透過這次的活動,學生不僅能夠向大眾展示自身的藝術設計,更有機會將其轉化為創業或實際應用的資本。這些創作成果進一步彰顯了美術館的功能,不再只是展示空間,更是創新與實驗的場所。

科技與藝術多角度結合擴增體驗邊界

隨著虛擬實境(VR)、增強實境(AR)等科技出現,學生們能夠利用這些技術,為傳統藝術作品創作數位化導覽、重構藝術作品。例如:學生藉由設計VTuber角色,將美術作品轉化爲可互動的展示方式,為美術館的觀眾提供全新的觀展體驗。這不僅減少了普遍一般民眾對藝術品的疏離感,也帶來了更具沉浸感的文化體驗。

師大美術館的「光影走廊」藝科實驗基地結合科技與藝術,成功地打破了傳統藝術展示的局限,創造了新的觀展方式。這種跨學科、跨校合作的模式,不僅為學生提供了實踐和嘗試的機會,也讓美術館成為了當代藝術全新型態的展演空間。最終,這一切的努力都是希望能夠使藝術更加貼近現代觀眾,並在不斷變化的社會中,找到屬於自己的價值和定位。

「文化轉譯力-沉浸式場域的跨域製作與培育」論壇由國立臺灣師範大學、科文双融、双融域共同主辦,國立臺灣師範大學美術館以沉浸式場域──光影走廊作為學生實驗基地,而科文双融與双融域以2023年底推出之《RE:江賢二.數位冥想 江賢二光影沈浸展》為例,雙方以自有沉浸式場域為核心,交流分享自製內容之經驗。活動由教育部指導。