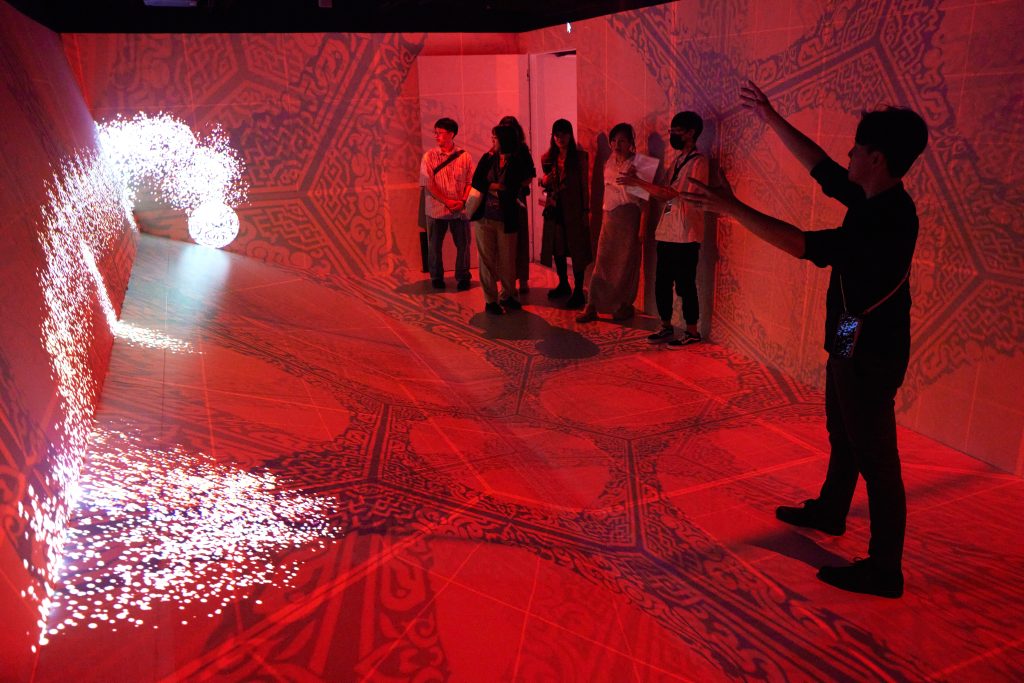

國立臺灣師範大學於11月2日於師大美術館發表《米龍 360》,以客家文化中傳統祭祀儀式為靈感的音像互動表演,巧妙結合了視覺藝術、舞蹈與音樂。本計畫由教育部支持,臺師大前瞻顯示科技導入藝術場域建置與推廣計畫統籌製作,展現了跨領域合作的力量。由跨域科技產業創新研究學院聯手師大美術館,以沉浸式場域「光影走廊」推動科技運用與沉浸式創新內容。

本計畫《米龍360》最初從投影與互動科技之視覺藝術創作開始,曾於臺北、米蘭等地展出,經產創學院高文忠院長、 林政宏副研發長與美術系蘇瑤華副教授的推動,加入本校表演、音樂專業師生歷時一年的發展演進。團隊包含編舞家吳義芳教授編舞指導,表藝所許韶安、王韻琇、黃盈瑄同學表演,藝術學院設計系薛佑廷助理教授擔任視覺編導,音樂學院陳曉雰院長、黃苓瑄老師作為音樂指導,以及江信彥、張為祥等人進行音樂創作。

策劃本製作的林政宏副研發長提到,米龍象徵著對豐收與安康的祝福,透過數位科技,團隊將白米轉化為動態粒子,並在演出中透過觀眾的互動創造出獨特的沉浸體驗。他強調,希望本校持續透過創新合作項目,培養多元跨域人才,促進文化、藝術與現代科技的深度對話,不僅為觀眾帶來更豐富的感官享受,也希望喚起對藝術、文化的重視與珍愛。

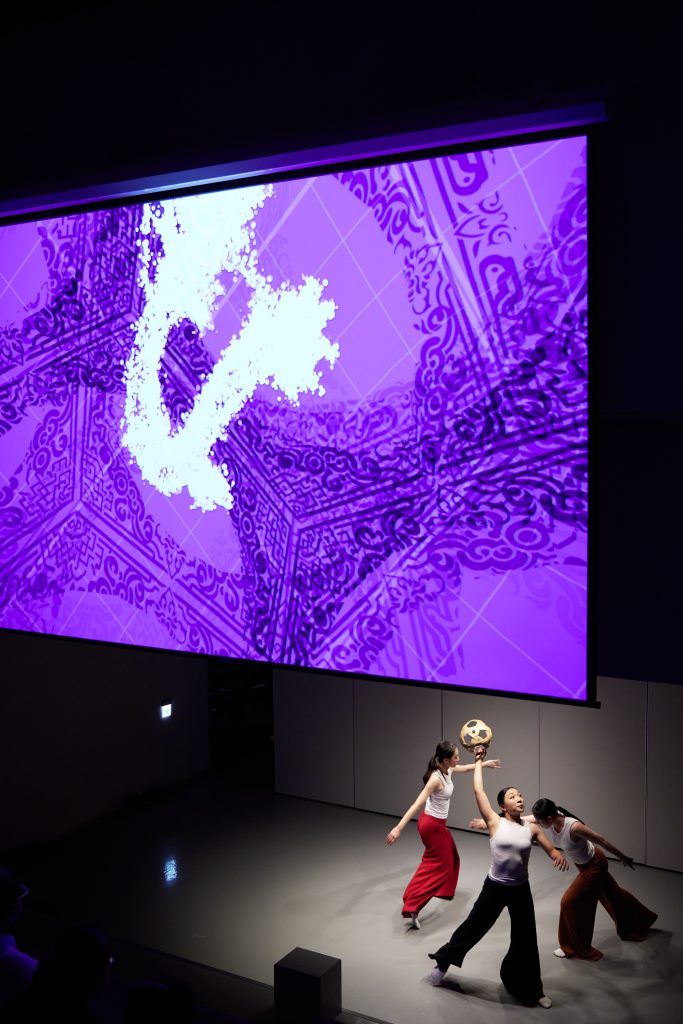

整場演出以360度的裸視3D投影技術呈現,觀眾不僅能欣賞到視覺的美感,還能透過科技,直接與作品互動,數位粒子與顆粒感聲音交織,創造出聲音與動態的融合。演出中,舞者手握象徵龍珠的道具,與米龍進行共舞,形成了虛實之間的微妙互動,與龍相遇追逐拉扯及碰撞。音樂創作則由音樂學系的師生負責,實時生成的音樂隨著舞蹈的節奏變化,使整個表演充滿了動感與生命力。

音樂學系研究生113江信彥,在計畫中負責音樂創作,他受訪表示,整個製作過程中,音樂編排與舞蹈表現緊密相連。他提到,音樂不僅是背景,而是隨著舞者動作而不斷變化的互動元素,這樣的設計讓每一位觀眾都能深刻體會到舞蹈的魅力與音樂的力量。在談及傳統文化與現代科技的結合時,他認為,這樣的創作旨在消除觀眾對傳統文化的刻板印象,透過現代科技賦予傳統文化一種新詮釋,引領大家去重新思考與這片土地的連結,也希望觀眾能在觀展後能有產生共鳴。

舞者也分享了他們在即興部分的感受,他們需根據現場音樂的變化和影像的指引,靈活調整自己的動作,以達到最佳的表演效果,這種不斷變化的互動形式,使整場演出充滿了生機與活力。表演藝術研究所116王韻琇表示,平常扎實的訓練,讓我們在即興表演中,能夠將身體聽見音樂的感受表現在舞蹈中,表現出與龍共舞之感。

《米龍360》不僅是一場視聽盛宴,更是一個探索文化、科技與傳統的藝術表現。未來,臺師大將持續推動此類創新製作,以培養更多的跨域創新人才,透過藝術與科技在文化意義、社會對話上與觀眾建立聯結。林副研究發展長在致詞中強調,跨域合作是推動教育創新與文化發展的重要力量,期待未來能有更多類似的精彩展演,讓每位走進師大美術館的觀眾都能感受到多元創作的未來可能。(撰文:校園記者國文115 賴慈萱/編輯:張適/核稿:胡世澤)