臺師大X双融域論壇 #文化轉譯力

從平面到沉浸互動 ─ 以臺師大美術館光影走廊為例

講者:薛佑廷(臺師大藝術學院兼任助理教授)

講座日期:2024.09.27臺師大藝術學院兼任助理教授薛佑廷以他的親身經歷,為我們解密臺師大美術館光影走廊的發展過程。

從神話到實踐:一段藝術的英雄之旅

參與師大美術館「光影走廊」與教育部計畫的一連串歷程,就像是美國神話學家約瑟夫坎貝爾(Joseph Campbell)所說的英雄之旅:這項計畫從2021年至今,從無到有、過程中充滿障礙與挑戰,幸好有本校師長、學生,以及廠商的助力,才得以不斷優化改善,一步一步往理想邁進。

技術的進化與突破

光影走廊的目標是打造沉浸式的實驗教學基地,這套系統也經過多次的迭代:從提高硬體規格、降低畫面延遲、改善投影變形錯位,到引進Unity遊戲引擎等,以達到單畫面的全景投影(Equirectangular Projection)的功能。與多畫面的拼貼投影(Cubemap Projection)不同,單畫面的全景投影能播放目前最流通VR360影片,讓光影走廊搖身一變,成為一個巨大的VR頭盔,觀眾無須穿戴任何裝置,便可以體驗VR作品;搭配體感互動設備,還能實時(Real-time)模擬觀眾不斷移動變化的視角,創造出沉浸式的裸眼3D視覺效果。

目前光影走廊同時具備單畫面的全景投影與多畫面的拼貼投影的功能,並將研發成果在GitHub平台上開源分享,成為教育與學習資源,方便師生針對不同的創作條件作選擇。

他特別強調,全景投影是實現互動的基礎。沉浸式體驗並非僅僅只有影像與聲音,真正的挑戰在於觀者能否參與作品之中。而這需要精密的感測技術,捕捉觀眾的位置並即時反應於影像,讓每個人獲得最理想的觀看體驗。

光影走廊多元創作案例

光影走廊致力於將藝術與科技融合,一些實驗性的作品包括:

《小琉球遊記》

光影走廊首個結合體感互動的作品,將傳統水墨畫轉譯為3D立體的沉浸式場景,原作來自師大美術館的典藏品。雖然在技術上克服了立體感呈現,但如何避免觀眾的「暈眩感」仍是一大挑戰,促使團隊進一步優化感知設計。

《米龍 360》

是薛老師在剝皮寮的個展作品之一,當時引起觀眾熱烈回饋。作品以客家文化傳統古禮的米龍為發想,結合粒子動畫、互動設計及沉浸式投影。米龍有多種展示模式,包括單人互動、多人體驗、米龍自動飛舞等。與計劃共同發展後,除了以光影走廊,前後也於米蘭、甚至在中正紀念堂展出VR版本,不同的效果歡迎大家體驗看看。

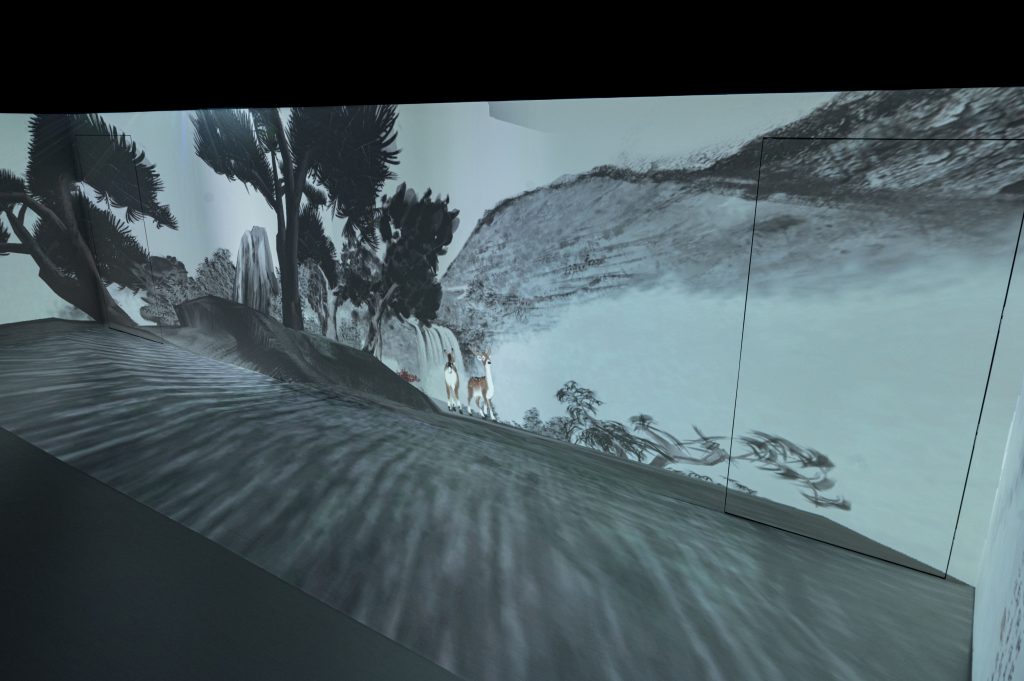

《瀑臺雙鹿圖 360》

薛老師先前曾將師大美術館的典藏品傳統水墨畫轉譯為AR作品,後又帶領學生嘗試將其轉譯為光影走廊作品,但當時光影走廊的硬體與技術未能達到理想的狀態。在光影走廊迭代更新,完成了《小琉球遊記》、《米龍 360》後,才又有機會完成轉譯工作。

創作實驗

光影走廊同時是學生創作的實驗平台。例如學生創作了以環保議題為核心的海廢投影、運用Touch Designer軟體創作的影像作品、或是結合舞蹈的沉浸式表演,都展現了學生們在結合藝術與科技的無限潛力。

對未來的想像:理想的展示空間

談及未來,薛老師提到,他還是期待能有一個「一比一的立方體空間」,全景投影才能達到最佳效果,無論是創作者還是觀眾都能獲得更好的體驗。 光影走廊的歷程不僅是技術的進步,更是一場心靈的修煉。儘管面對許多挑戰,但正是這些挑戰讓計畫與這個空間得以成長。老師也期許每位參與者,無論是藝術家、工程師或學生,都能從這段旅程中找到自己的「英雄之路」。

「文化轉譯力-沉浸式場域的跨域製作與培育」論壇由國立臺灣師範大學、科文双融、双融域共同主辦,國立臺灣師範大學美術館以沉浸式場域──光影走廊作為學生實驗基地,而科文双融與双融域以2023年底推出之《RE:江賢二.數位冥想 江賢二光影沈浸展》為例,雙方以自有沉浸式場域為核心,交流分享自製內容之經驗。活動由教育部指導。