撰文|梁蔭民 大員水文化復興協會理事長

在國立臺灣師範大學(師大)的校園中,曾有一條暱稱為「誠溪」的小溪,以這條已被掩埋的溪流作為起點,本文特別邀請大員水文化復興協會梁蔭民理事長,帶領我們認識誠溪背後的主幹水路──霧裡薛圳。回溯其開鑿歷史,水圳與師大校園過去的共生關係,並探究其究竟有何價值?使居民與文資團體花費多年時間守護,讓霧裡薛圳珍貴的遺跡與記憶留存至今。

從小溪開始

我家門前有小河,似乎是兒時都唱過的歌。但對現代人來說究竟是帶著諷刺的懷舊?還是對未來的憧憬?

師大校園有小溪,對老一輩師大人及附近的老居民來說,只能是回憶。對新一代的師大人可能說亂掰。

霧裡薛圳與誠溪

清康熙 48 年(1709)之前,漢人已零星入墾臺北,該年陳賴章墾號取得官方發的墾照,是漢人有規模的、正式的入墾臺北的標誌。臺北盆地經康熙晚期及雍正整個世代,進入乾隆初年,土地已被漢人大致開墾。這段時間臺北盆地由森林、草原、沼澤、小溪、埤塘等地景轉變為旱田。

接著 40 年間,開圳成為農業投資首要項目,大臺北陸續開闢水圳,地景由旱田變為水田。霧裡薛圳的首創人及郭錫瑠,成為最初影響臺北地景變遷重要兩人。

現在捷運開到那裡,那裡地價立刻上升。當年水圳開到那裡,那裡的農地生產力就立刻提高。

在臺北好像瑠公圳的名號較響亮,事實上霧裡薛圳比瑠公圳更早 20 年左右完成,基本上灌溉現在復興南北路為界,臺北市西半部地區。師大和周邊的里都是霧裡薛圳的灌區,與瑠公圳無關喔!

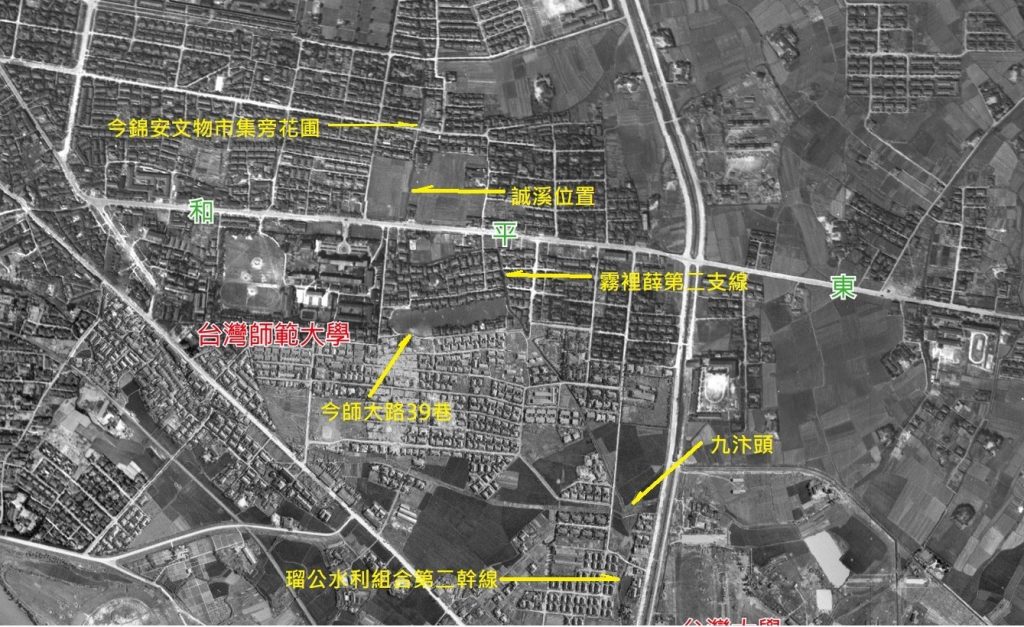

霧裡薛圳在霧裡薛溪(今稱景美溪)取水。大體沿今天景興路、興隆路、萬盛街方向到公館,接汀州路,溫州街。在新生南路三段 54 巷昔稱九汴頭的分水樞紐處,可能分出很多支線。日據時期的管理單位瑠公水利組合整併為第一、第二、第三支線(圖一)。

第二支線就是穿越師大校園的小溪,當年叫「誠溪」。不過小溪比師大早就存在,也不會自己穿越師大校園,更正確的敍述應該是:師大校園擴大時蓋在第二支線經過的地方,把校園這段水路結合師大校訓叫「誠溪」。其實霧裡薛圳第二支線在還沒有進入師大校區前,早已和師大結緣了。現在的師大路 39 巷和泰順街 38 巷北面,原是長約 200 公尺,寛約 50 公尺的埤塘,功能是第二支線的調節池(圖二)。隨著地貌變遷,湖水不再,今日的音樂學院竟然就建在這片水域的舊址之上!

然而,如今誠溪肯定已被填埋。在其周圍錦安市場文物市集旁的市民農園,原來是一幢違建。2017 年底拆除,拆除時架在水路上脆弱的地板塌陷了,使水路重見天日。地圖套疊告訴我們這是師大誠溪的下游。筆者曾進入水路探索,從師大過來的水路已經封閉了(圖三)。

霧裡薛圳再起

2024 年中,大員水文化復興協會協同其他文資團體、學者和小市民,依文資法向文化局提出申請霧裡薛圳為古蹟,奮鬥了多場現勘和會議,今年五月通過了!

為什麼要申請這段明渠為古蹟?我們在歷次審查會上所申論的理由,正好呈現這水道的「價值」。

一、年代的稀少性

水圳完成約在 1724 年,除了史前史,臺灣過千項古蹟中,比 1724 年早的只有六項,霧裡薛圳排行老七,應該夠「古」了。

二、時間軸的延伸性長

除了廟宇、教堂的古蹟關乎信仰,其影響會超越統治的年代,大部分古蹟所影響的只是「當代」。例如清代衙署、炮臺、日式房舍。但霧裡薛圳從清代、日據、民國,對社會發揮的功能從來沒有停頓。到 1984 年因為已經沒有農田而停止供水,但功能轉換,現在仍在使用中。臺灣大概沒有一項人工結構物影響社會整整三百年那麼長的時間。

三、功能性影響無出其右

300 年來臺北市西半部的產業用水(灌溉)、民生用水,都是不可缺的元素。直到近代污水排放,都影響臺北發展的命脈。有哪些古蹟影響的人口、面積、時間、那麼大呢?甚至街道形狀、市區發展、學校位置、都受影響。

四、對歷史的豐富承載度

古蹟並不是一幢建築物而已,而是能夠承載歷史與文化的發展。這水圳與臺北的農業發展史、家族史、城市發展史、水利發展史……密不可分,都可從這水路找出線索、證據。

五、水圳的功能正自動完美轉換

除了跟信仰有關的古蹟外,哪些古蹟還有當年的功能?萬里長城是世界遺產,但已沒有國防功能。羅馬競技場不可能再有非得一方戰死的格鬥士。所以以往往認定古蹟後就跟著要發包活化計劃,日式房舍好像不賣咖啡就是餐廳。但這水圳正自動轉換功能:休閒、市區裡生物多樣性棲地,環境教育、微氣候、低碳社區,不用再額外規劃。

六、與其他古蹟相比,深入地融入公民參與

為什麼能自動轉換功能?因為有公民參與。里長、里民、外部團體、長時間的互相協力,不只守護,而且發展。把停止灌溉後變成的臭水溝,不論軟體硬體營造成現在的光景,有哪個古蹟有這些條件?

回到師大校園

是否該重新思考如何讓本來就存在城市裡的水回來呢?

在人定勝天的年代,土地價值最高。什麼水文化、水體、水面積、綠基盤通通放旁邊。但時代改變了,人類開始覺醒1, 與環境共生的理念開始復甦2。

師大校園裡交通量極低,圖示的車道恢復為小溪如何(圖四、圖五)?3

雖然目前被認定古蹟的,只是溫州街 45 巷一小段明渠,但師大校園和周邊各里都有這段古蹟的下游,未來應該怎麼發展呢?