大家知道臺北市以前曾有「古亭區」嗎?或是知道在羅斯福路、師大路口附近,也有個與臺師大相伴近60多年的好厝邊──臺灣古亭基督長老教會﹝古亭教會﹞嗎?冠上「古亭」之名的教會,可說是該地區前世今生的見證者。不僅如此,教會的地址從古亭區變為大安區的過程,也與曾流經臺師大校園的「誠溪」有一點點關係喔!這是怎麼一回事呢?

「理水.理園──古亭文化地景藝術參與計畫」以曾流經師大校園的「誠溪」為起點,深入周圍社區,一同追溯水圳與校園昔日的共生記憶。我們走進古莊公園周遭的巷弄,拜訪古亭教會,訪談首任牧師廖恩加的家屬(吳絹惠女士、廖忠誠先生)、魏主正長老,以及現任牧師許雅婷,找尋今日街廓仍保留的水圳痕跡。

圖中著西裝者為首任牧師廖恩加,抱嬰兒的女性為吳絹惠牧師娘,嬰兒為廖忠誠先生,後方兩位兒童中,較小者為魏主正長老。當時的教會係向本地人租用,1969 年附近已有許多平房,但仍有零星小型菜園,竹管仔厝的屋主也在附近養雞,雞隻偶爾會跑進正在做禮拜的教會。

今日位於羅斯福路旁大樓內的古亭教會,曾歷經2次遷址。1958 年教會創立之初,設於今古莊公園的平房內(圖1,已拆除),1970年遷移至羅斯福路三段153號之2的公寓內(已拆除建大樓),1988年則再次遷移至現址大樓。

雖然此後古亭教會未再搬遷,但到了1990年,教會的地址卻從古亭區變成大安區──此即臺北市從16區改為12區的行政區域調整。一般而言,古亭區大部分的區域於 1990 年併入新設立的中正區,而非大安區;不過在古亭教會與古亭國小一帶,行政區邊界則另有調整。

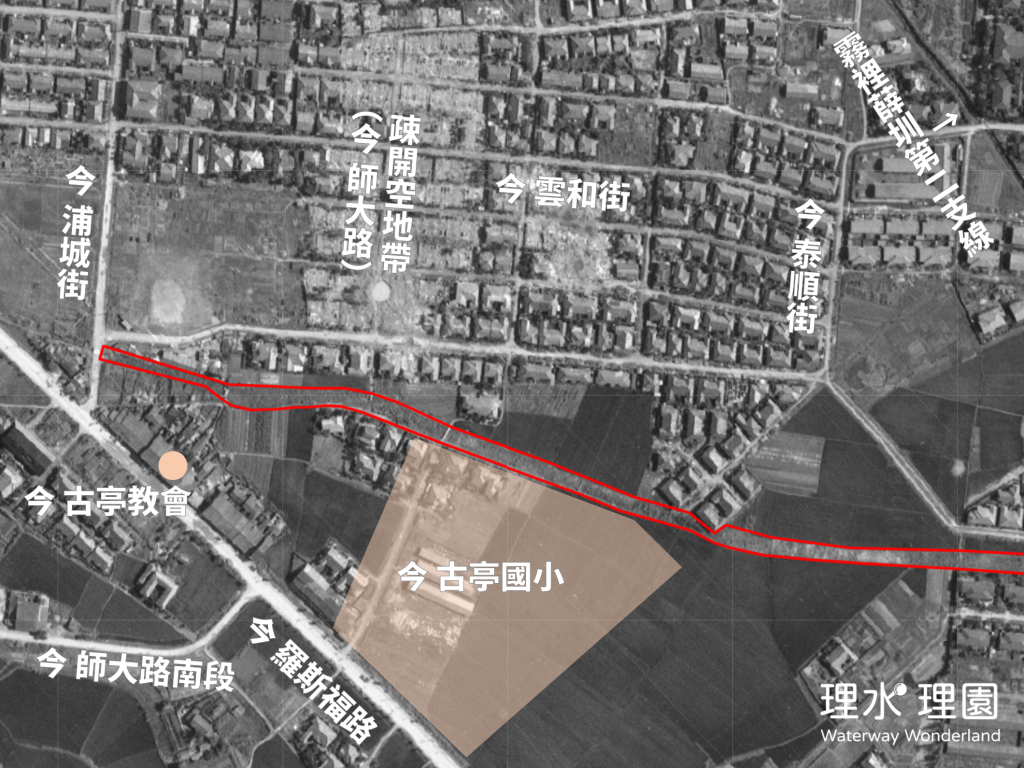

此為霧裡薛圳第三支線在今師大路 102 巷與 117 巷段尚未加蓋前,相對清楚的航照影像。對照原圖,紅框處可見一條帶狀痕跡,雖未明顯呈現深色水體,但應與霧裡薛圳第三支線相關,且大致吻合瑠公水利組合區域圖(圖4)中第三支線的流路。此圖中也標註這一地區今日的主要街路、古亭國小及古亭教會位置,以供參考。

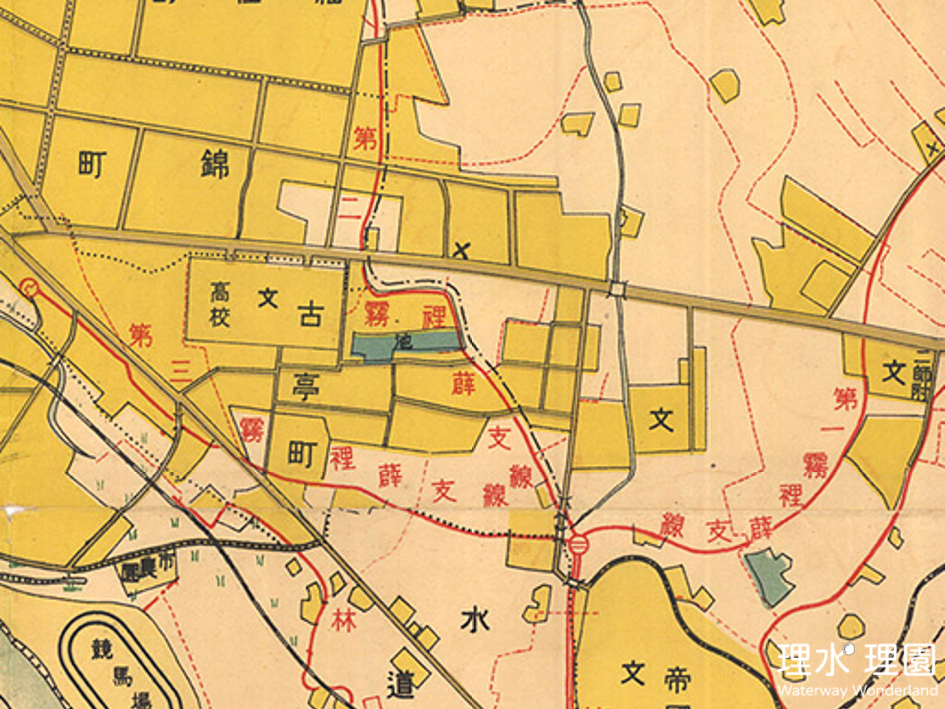

圖中下處可見一條約略呈東西向的黑色虛線,沿著古亭國小後方以及當時的龍泉街92巷,此即大安區和古亭區的區界,西北-東南向的寬敞道路則是羅斯福路,即現今大安區和中正區的區界。1957年時古亭國校已經成立(1952年成立),隔年古亭教會也成立,可以看到當時的街道圖上沒有畫出霧裡薛圳第三支線,惟不確定是省略不畫抑或已經加蓋。

古亭教會的廖忠誠先生回憶1970年代就讀古亭國小時,每天上學時,總是沿著師大路的 102 巷與 117 巷而行。當時尚未有師大路,這兩條巷子是連貫的,一路通至古亭國小後方,相較於羅斯福路,對他而言是條「捷徑」,一邊的門牌屬大安區,另一邊卻是古亭區,他一問之下才得知,這條巷子其實是由加蓋的圳道改建而成(圖2、圖3),而圳道正是當年的行政區界(圖4)。

相信有在追蹤「理水.理園」計畫的朋友已經知道,這條圳道肯定與霧裡薛圳有關。然而,這條圳道與曾流經臺師大校園的「誠溪」分屬不同支線(圖5)。師大路 102 巷與 117 巷屬第三支線,而「誠溪」則與泰順街 27 巷、龍泉街一帶的埤塘同屬第二支線。兩者在溫州街一帶分岔,第三支線自此往西北流向古亭長慶廟,途中便流經現今的師大路102巷與117巷。只不過這段第三支線的圳道至遲在1960年代左右便已加蓋,並不如誠溪仍留存至1980年代末。

此圖與圖2至圖4不同,但可看出霧裡薛圳三條支線的相對位置,其分岔處位於今溫州街一帶的直轄市定古蹟「霧裡薛圳第二支線遺址」附近。

霧裡薛圳第三支線與師大路 102 巷曾作為古亭區與大安區的界線,這些痕跡直到近年仍可見。該巷至少在 2022 年仍掛有古亭區門牌(圖6),可惜的是如今已被拆除。不過,大家不妨繼續留意羅斯福路靠臺師大這一側是否有其他古亭區舊門牌,同樣標誌著行政區界調整的歷史,雖然未必與霧裡薛圳第三支線相關,但或許同樣藏著有趣的小故事也說不定。